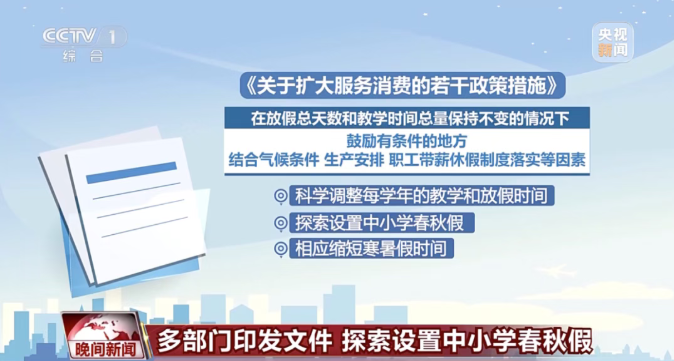

近日,浙江全省推行春秋假的消息在網絡刷屏,廣東、湖北等地也陸續公布秋季假期安排。春秋假從政策文件落地為校園日歷上的真實假期,為中小學生送上了一份應季而至的“季節福利”。3天法定假銜接周末形成的5天小長假,不僅是時間的調整,更是一次教育理念與社會治理的深層變革。

圖片來源:央視新聞

春秋假的深層意義遠不止“多休幾天”這么簡單。在“雙減”持續深化的背景下,它更像開啟“多元教育”的鑰匙,為師生消解連續教學帶來的身心疲憊,同時也為教育突破教室圍墻創造條件。春踏青、秋游學,氣候宜人之時走出教室,本身就是最生動的教育。杭州有家庭準備帶孩子走進良渚博物院,在玉器紋路中觸摸遠古文明印記;恩施的學校將組織學生走進田間地頭,在秋收勞作里收獲快樂。所謂“讀萬卷書,行萬里路”,唯有將知識置于真實場景,教育才能真正落地生根。可以說,春秋假為“行走的課堂”提供了可能。

對社會而言,春秋假催生的錯峰出行需求,成為激活文旅消費的新引擎。參考以往數據,秋季親子短途游預訂量同比上漲近一倍,周邊農場的農耕體驗、非遺工坊手工課程出現預約火熱的情況,這種“分散化、體驗式” 的出行模式,不僅緩解了節假日旅游壓力,更契合當前擴內需、促消費的政策導向。一個看似微小的假期調整,正在釋放可觀的經濟效應,為文旅市場注入溫和而持久的動能。

圖片來源:山東宣傳微信公眾號

同時,春秋假也為重塑家庭關系提供了契機。春秋假提供的錯峰假期,為不少家庭創造了難得的親子時光。無論是短途旅行、社區志愿服務,還是共同完成一次家庭勞動,都是情感聯結的珍貴載體。社區也應勢而動,聯動圖書館、科技館開設假期主題課程,依托公園綠地開展自然科普活動,讓公共空間真正成為孩子的“第二課堂”。

當然,新政落地之初難免面臨問題。部分家長擔憂“孩子放假、家長無假”,托管服務如何跟上?也有聲音擔心學校借機布置大量作業,使假期名存實亡。對此,需多方協同破解:教育部門可聯合社區、少年宮探索“公益托管+興趣課程”模式;學校應轉變觀念,鼓勵以社會實踐替代書本作業;城鄉之間可通過線上資源共享、公益項目扶持,縮小實踐教育差距,確保春秋假紅利惠及更多孩子。

春秋假是教育回歸育人本質、政策回應民生期待的一次溫暖交匯。它讓孩子看見課本之外的世界,也為家長創造更多親子陪伴時光,還以小假期撬動“大民生”與“大消費”。這一制度探索,既是對教育規律的尊重,也是社會治理精細化的體現。

當假期不再只是“補課”或“刷題”的代名詞,而是成長、陪伴與發現的旅程,教育才真正有了溫度。期待更多地方加入探索行列,讓這份“季節福利”從局部試點走向普遍實踐,成為提升民生質感的重要支點。(劉向東)